Wie Spiele Geld umsetzen: Monetarisierung als ökonomische und pädagogische Herausforderung

von Dejan Simonović

Digitale Spiele sind ein Milliardenmarkt – und zugleich ein Lern- und Erlebnisraum für Kinder und Jugendliche. Während Studios unter kommerziellem Druck stehen, innovative Geschäftsmodelle und technische Trends umzusetzen, entstehen für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz neue Aufgaben: Wie können wir Fairness sichern, Teilhabe ermöglichen und kritisches Denken fördern?

Im Zuge eines Interviews haben wir mit Chris Hewish, CEO von Xsolla, darüber gesprochen, welche Entwicklungen die Branche aktuell prägen. Xsolla bietet international Infrastruktur- und Servicedienstleistungen für die Spieleindustrie an, etwa im Bereich Zahlungsabwicklung und digitaler Distribution. Aus dem Gespräch lassen sich Impulse ableiten, wie Schule und außerschulische Bildung diese Entwicklungen aufgreifen können – nicht im Sinne von Werbung, sondern als Anlass zur kritischen Auseinandersetzung.

Kommerzielle Perspektive: Monetarisierung und Innovation als Branchendruck

Die Spieleindustrie steht heute stärker denn je unter ökonomischem Druck. Free-to-Play, Abonnements, Battle Pass und Mikrotransaktionen sind längst zentrale Einnahmequellen. Studios müssen Geschäftsmodelle entwickeln, die zugleich Einnahmen sichern und die Community nicht überfordern.

Chris Hewish weist darauf hin, dass sich die Branche in den letzten Jahren stark gewandelt hat: von klassischen Box-Produkten über Free-to-Play hin zu Abonnements und hybriden Modellen. Seiner Einschätzung nach wird die Zukunft weiterhin durch eine Vielfalt an Geschäftsmodellen geprägt sein, da Spielende sich Flexibilität wünschen, während Entwickler gleichzeitig auf nachhaltige Einnahmen angewiesen sind. Damit wird deutlich, dass Studios nicht mehr auf ein einziges Modell setzen können, sondern gezwungen sind, mehrere Wege gleichzeitig zu beschreiten – ein Umstand, der den ökonomischen Druck weiter verstärkt.

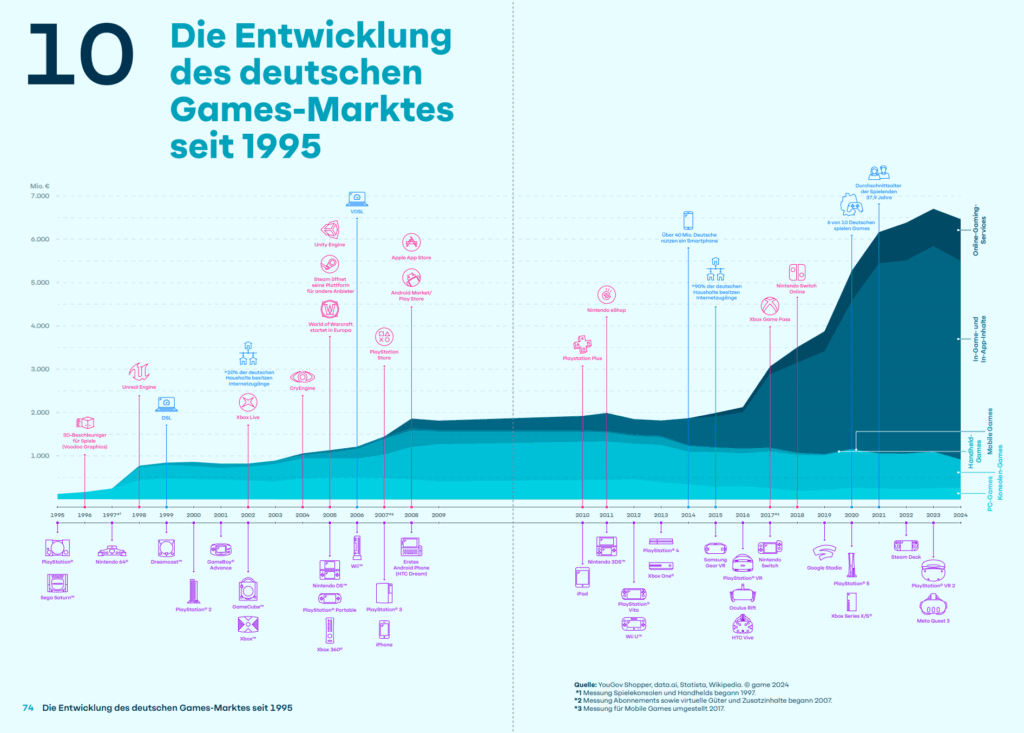

Die Grafik zeigt eindrücklich, wie stark sich der deutsche Games-Markt in den letzten zehn Jahren verändert hat. Besonders deutlich wird dabei die überwältigende Rolle von In-Game-Käufen und Online-Services, die klassische Einzelverkäufe längst überflügelt haben.

Parallel verändern technologische Entwicklungen die Branche. Cloud-Gaming und browserbasierte Engines versprechen breiteren Zugang, reduzieren Hardware-Anforderungen und eröffnen neue Märkte. Für Entwicklerinnen und Entwickler bedeutet das: Anpassung an neue Distributionswege, Kooperationen mit Plattformen und ein ständiger Innovationsdruck. Monetarisierung und Technik sind hier untrennbar verbunden: Neue technische Kanäle schaffen neue Geschäftsmodelle – und beides entscheidet darüber, wer Zugang zum Spiel erhält und wie dieser Zugang gestaltet wird.

Pädagogische Perspektive: Herausforderungen für Medienbildung und Jugendschutz

Für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz ergeben sich aus diesen wirtschaftlichen Dynamiken zentrale Fragen. Monetarisierung in Spielen ist für viele junge Menschen schwer durchschaubar: Wann handelt es sich um optionale Extras, wann um Pay-to-Win-Mechaniken, und wo beginnt ungewollter Druck? Aufgabe der Medienbildung ist es, Transparenz herzustellen und Jugendliche zu befähigen, Geschäftsmodelle kritisch zu analysieren. Fairness wird damit zu einem pädagogischen Aushandlungsthema: Schülerinnen und Schüler lernen, Kriterien für faire Monetarisierung zu entwickeln und ihre Urteile argumentativ zu begründen.

Hewish betont, dass bei allen Geschäftsmodellen Fairness und Transparenz im Vordergrund stehen müssen. Spielerinnen und Spieler sollten stets das Gefühl haben, echten Wert zu erhalten – und nicht lediglich dazu gedrängt zu werden, Geld auszugeben. Dieser Gedanke bildet auch für die Medienpädagogik eine wichtige Leitlinie: Monetarisierung darf nicht nur aus kommerzieller Sicht betrachtet, sondern muss in Bezug auf Fairness kritisch reflektiert werden.

Auch die technologische Innovation stellt neue Anforderungen. Cloud-Gaming kann Hürden abbauen, eröffnet aber zugleich Fragen des Datenschutzes, der Kostenkontrolle und der Zugangsgerechtigkeit. Hier ist pädagogische Reflexion gefragt: Wer profitiert von neuen Technologien – und wer bleibt außen vor? Welche Daten werden gesammelt, und wie können wir Kinder und Jugendliche darin stärken, damit souverän umzugehen?

Pädagogische Praxis: Vom Konsum zur Gestaltung

Ein produktiver Ansatz ist, beide Ebenen – Monetarisierung und Innovation – in projektorientierte Lernarrangements zu überführen. Jugendliche analysieren ein ihnen vertrautes Spiel aus ökonomischer und technischer Perspektive: Wie wird Geld verdient? Welche technischen Zugänge bestehen? Anschließend entwickeln sie eigene Modelle – ein faires Shop-Konzept oder ein Spielprototyp mit bewusst gewählten Distributionswegen.

Solche Lernsettings fördern nicht nur Konsumkompetenz, sondern auch Perspektivübernahme: Schülerinnen und Schüler erkennen die kommerziellen Zwänge der Studios, lernen aber zugleich, dass ökonomischer Druck nicht automatisch Manipulation bedeuten muss. Medienpädagogik kann hier Räume schaffen, in denen kritisches Denken, Kreativität und Verantwortung zusammenspielen.

Fazit: Zwei Seiten, ein Auftrag

Monetarisierung und Innovation sind für Entwicklerstudios vor allem ökonomische Notwendigkeiten. Für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz sind sie Lernanlass und Reflexionsraum. Wenn beide Seiten klar getrennt betrachtet, aber in der pädagogischen Praxis wieder verbunden werden, entsteht ein fruchtbarer Lernraum: Jugendliche begreifen die wirtschaftlichen Logiken der Branche und entwickeln gleichzeitig Kompetenzen, um Spielewelten kritisch, fair und selbstbestimmt zu nutzen – und vielleicht auch selbst zu gestalten.

zu den neusten Game- Frame- Beiträgen:

![[Zwei Comicfiguren spielen gemeinsam; um sie herum schweben Münz- und Shop-Icons, im Hintergrund Netzwerklinien – Monetarisierung & Innovation visuell dargestellt.]](https://computerspielschule-stuttgart.de/wp-content/uploads/comic_1200x675-150x150.jpg)